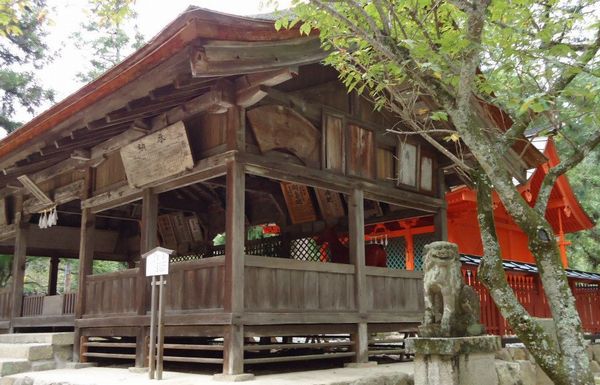

三翁神社は宮島町大町にある摂社

三翁神社(さんのうじんじゃ)は、宮島町大町にある厳島神社の摂社です。

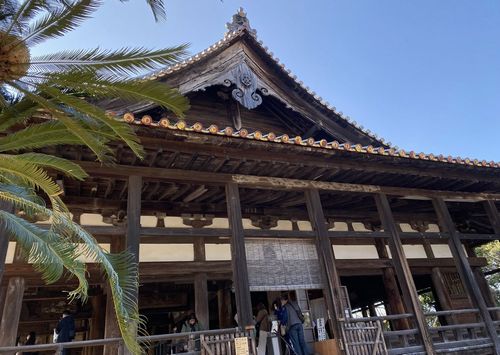

■三翁神社・2025年2月■

厳島神社・社務所のすぐそばにありますが気にかけて参拝する人は少ないかも?

摂社は本社に付属する小規模な神社で格式は末社よりも上位です。

創建は平安時代末期で平清盛が近江の日吉大社から「山王神」を勧請して創建。

1591年に再建されているようです。

特徴的なのは正面から見ると青銅の明神(みょうじん)鳥居で奥に3つの社があり、11柱の御祭神で沢山の神様がいらしゃいます。

■三翁神社の3つの社■

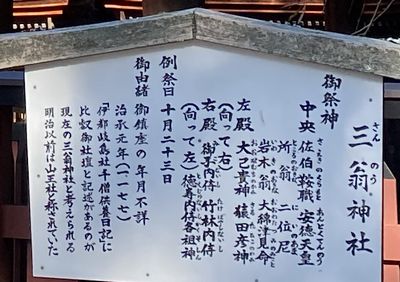

祭神は

中央:佐伯鞍職(さえきくらもと)、所翁(ところのおきな)、岩木翁(いわきのおきな)、安徳天皇(あんとくてんのう)、二位の尼(にいのあま)、大綿津見命(おおわたつみのみこと)

左殿:大己貴命(おおなむちのみこと)、猿田彦神(さるたひこのかみ)(向かって右)

右殿:御子内侍(みこないし)、竹林内侍(たけばやしないし)、徳寿内侍(とくじゅないし)各祖神(向かって左)

右殿には、平清盛公も祀られていましたが、1954年に西松原に「清盛神社」が創建され分祀。

明治以前は「山王社(さんのうしゃ)」と呼ばれていていましたが明治以降は「三翁神社」と称するようになったようです。

三翁神社は明治時代に別の神社を合祀などして沢山の御祭神です。

社ごとに少し紹介をしてみますね。

■三翁神社の説明板■

中央に祀られている佐伯鞍職(さえきくらもと)は、飛鳥時代(593年)に厳島神社を創建したと言われていて初代神主となった人。所翁は佐伯鞍職の部下です。

佐伯翁、所翁、岩木翁の三翁が祀られていることから、三翁神社と称されるようになりました。三翁は厳島神社に功績の会った三人の翁の事。

最初に厳島神社を建立(593年)した佐伯鞍職は安芸国の豪族です。

その後、厳島神社の大改修を行ったのは、1151年に安芸守になった平清盛です。

現在の寝殿造りの社殿は平清盛が平家一門の繁栄を願って再建。

清盛は何度も厳島神社を参拝しています。

平家の一族が厳島神社に奉納した「平家納経」はとてもきらびやか。

2012年、広島県立美術館で、「NHK大河ドラマ50年特別展 平清盛」という展示があった時に見に行ったのですが巻物にあったのはキラキラの世界です。

.jpg)

■平清盛 願文の一部・購入ハガキより■

国宝「平家納経」は全33巻の構成ですが、平清盛 願文で鹿が描かれているのはそうでもないのですが、装飾された巻物は金銀の薄片など贅沢に使われています。

.jpg)

■平家納経・法華経宝飾品第十(部分)・購入ハガキより■

平清盛、平重盛、平頼盛・・・など32人で制作したそうですが、文字も綺麗で達筆でとても素敵です。

その栄華を極めた平家も源氏によって滅びるのですが、平清盛が亡くなったのは1181年。

清盛が亡くなって2年、平家の棟梁となった三男の平宗盛は安徳天皇を奉じて都を捨て転戦です。

安徳天皇は平清盛の孫で数え年3歳(満1歳2か月)で即位し、数え年8歳(満6歳4か月)で壇ノ浦で崩御。

壇ノ浦の戦いは平家滅亡の場所として有名ですね。

安徳天皇は平清盛の娘・徳子(後の建礼門院)が母親です。

清盛の継室である二位の尼(平時子)に抱かれて壇ノ浦で入水し、二位の尼(平時子)の遺体は宮島の有の浦に流れ着いたと言われています。

大綿津見命(おおわたつみのみこと)は、日本神話に登場する海の神様です。

左殿に祀られている大己貴命(おおなむちのみこと)も日本神話に登場する神様で別名は大国主命(おおくにぬしのみこと)。

猿田彦神(さるたひこのかみ)も日本神話に登場する神様で天孫降臨の際に道案内をした道開きの神様です。

右殿に祀られている御子内侍、竹林内侍、徳寿内侍は、個人的にどんな人達だったのか気になるところです。

平安末期の厳島神社で巫女をしていた内侍。

これら内侍には現在の宮島町久保町あたりに館があり、間口は12~13間4尺5寸(約21.6~24.7メートル)の広大な屋敷があったそうです。

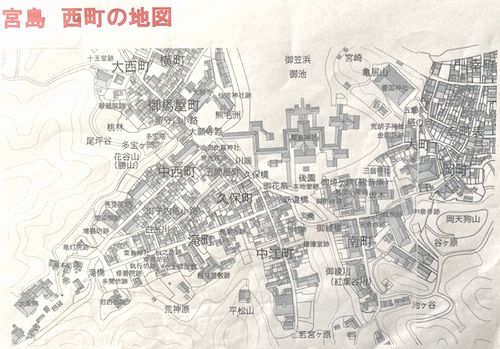

(参照:2022年11月・公開講座「宮島の西町」秋山伸隆氏の資料より)

コロナ禍の2020年8月22日に宮島で、「宮島の町家・町並み再発見ツアー第1回:西町を歩く①」というツアーがあり参加してみました。

主催したのは宮島観光協会で、講師は広島工業大学・名誉教授の森保洋之先生。

資料をもらって実際に宮島の町並みを見ながら森保先生の話を聞きながら歩いたのですが、内侍が住んでいたであろう久保町も。

「宮島 西町の地図」と書かれている地図には厳島神社や大願寺、大聖院に続く中西町、社家が住む滝町など。

■宮島 西町の地図■

画像は、その時にもらった資料の一部です。

■久保町の部分を拡大■

内侍の説明については

近代以前の日本の女性職の1種である。

内侍には各種あり、安芸国の厳島神社の場合・・・厳島神社の女性神職(巫女)で、神事のほかに、同神社に参籠(さんろう)する貴人の旅情を慰めるために今様をしたり舞楽などを行った。

森保先生の他の資料には、御子内侍屋敷(室町後期・戦国期:1500年以前)と竹林内侍屋敷(室町後期・戦国期:1500年以前)については場所の予想など出来ているみたいで、徳寿内侍については、屋敷位置や年代は不明でした。

久保町と言えば私が住んでいた家から割と近いんです。

御子内侍など、いつか誰か詳しい事をマンガやテレビドラマなどでしてくれないかな?と想像です。

三翁神社に祀られているという事は、きっと厳島神社や宮島にとってかなりの貢献をした人達ではないかなと思います。

合祀するには、それなりの理由があるはずですよね。

三翁神社は厳島神社に関係の深い人・神様がたくさん祀られている神社です。

厳島神社の裏手にあり、見過ごされやすいのですが行かないのは勿体ないかも?

日本には八百万の神様がいらっしゃいますが、神様が沢山いらしゃる三翁神社に参拝すると、あなたに合った願いが叶いやすいかもしれません。

海上安全、交通安全、縁結び、開運招福、起業成就・・・etc。

厳島神社に参拝した後、宮島桟橋に帰る時には厳島神社の裏手を通る事になるので気にかけていたら三翁神社に出会うと思いますよ。

三翁神社のすぐ近くには厳島神社・社務所やテキ屋さんなどがあります。

■三翁神社の対面にあるテキ屋さん■

2025年3月に参拝した時には、拝殿に木製の船のようなものが置かれていました。

中に入ることが出来ないので外から見ただけですが・・・。

■三翁神社の拝殿内■

話は変わるのですが、最近、スポーツクラブのプールで一緒になる人と話をしたら宮島の話になりました。

その方の御先祖さんが祀られている神社が厳島神社の裏手にあると言われ、もしかして三翁神社の事かなと思い、名字も聞いてみたら「所(ところ)」との事。

以前に写真を撮ったものを見ると説明板に「所翁」と名前が書かれていました。

私は宮島に住んでいましたが、そういった名前までは知りませんでした。

ウィキペディアで検索すると以下の様に書かれていました。

「所の翁の末裔は所姓を名乗り広島県大竹市の大瀧神社の神主家を継いでいる。」

プールで話をした所さんは大竹市にお住まいとの事なので驚きでした。

私の小さい頃の記憶で「ところのおばさん」と呼んでいた人がいたのですが「所姓」だったのかも?

世間は思ったよりも狭いかもしれません。

.jpg)

-1.jpg)

-1.jpg)