宮島の大願寺は日本三弁天の一つ厳島弁財天

大願寺の御本尊の厳島弁財天は日本三大弁財天の1つです。

明治になるまでは厳島神社の御本殿にお祀りしてありました。

-1.jpg)

厳島神社の出口すぐに大願寺はあります。

なので迷うこと無く時間がかかる事なく着きます。

歴史ある真言宗のお寺で、パワースポットになるので必ず見ていた方が良いですよ。

.jpg)

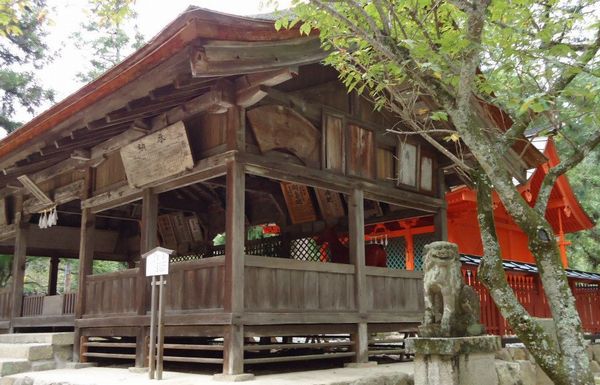

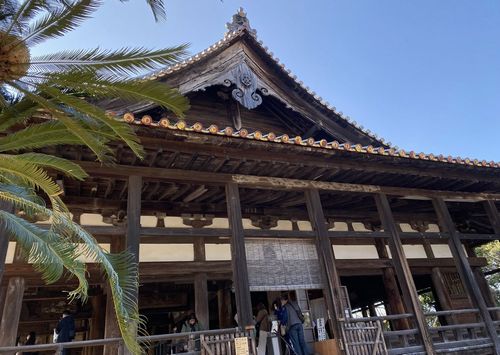

■左側に見えるのは大願寺・山門■

明治の神仏分離令までは沢山の社寺の修理造営をしていました。

もちろん厳島神社の修理などもです。

亀居山放光院大願寺(ききょざんほうこういんだいがんじ)

住所:広島県廿日市市宮島町3番地

電話: 0829-44-0179

真言宗

拝観時間:8:30~18:00頃

拝観料:無し

大願寺の本堂には薬師如来坐像、釈迦如来坐像、文殊菩薩、普賢菩薩など国の重要文化財があります。

明治の神仏分離で薬師如来坐像は多宝塔から、釈迦如来坐像・文殊菩薩・普賢菩薩は五重塔から移されてきました。

昔はもっと敷地が広かったそうで、大願寺は厳島神社の出口すぐと書きましたが、昔はこちらの方が入口になっていました。

■唐破風の昔の神社入口■

唐破風の作りで素敵な神社の入口でした。

-1.jpg)

■大願寺・本堂■

写真の左側に手水舎があり、その奥に池もあり弁財天のお使いの厳島龍神がお祀りしてあります。

右側の建物では御朱印やお守りがいただけるようになっています。

■宮島のパワースポットの1つ・厳島龍神■

幕末の時代劇などが好きな方も多いと思いますが、本堂の外から勝海舟・木戸孝允氏等の会談の部屋を見ることが出来ます。

■勝海舟・木戸孝允氏等 会談の部屋■

再建された護摩堂の中には本尊不動明王半迦座像があるのですが、とても大きくてびっくりしますよ。

■大願寺・護摩堂■

高さ約4メートルで総白檀との事なので、かなり再建費用がかかったのではないでしょうか?

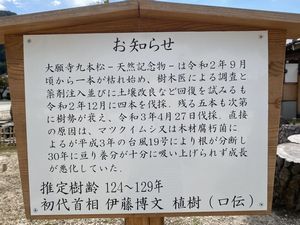

池のすぐそばにあった伊藤博文が植えたとされる九本松も2021年に枯れてしまっています。

お寺を維持するのも大変な気がします。

大願寺の敷地内には梅の木もあり、ベンチもあるのでチョッと休憩するには良い感じです。

■大願寺の境内■

■大願寺の梅■

普段は見ることが出来ないのですが、お寺の中には庭があって、面しているお部屋からは二重の塔が見えます。

余裕があれば二重の塔にも行ってみると良いですよ。

階段を少し登るようになりますが、桜の季節には素敵な眺めです。

二重の塔のそばでゴザを敷いて、同級生と夜桜見物をした事もありました。

お花見に良いスペースで、休憩だけするなら東屋(あずまや)もあります。

大願寺は宮島の中で人力車が乗りやすい場所になります。

足が痛くなってきた人は、人力車を引いているお兄さんがお客さんを待っている事があるので乗ってみるのも良いかも?

大願寺の弁財天 江島神社との共通点と相違点

大願寺と神奈川県藤沢市にある江島神社には弁財天が祀られています。

御本尊の厳島弁財天は明治になるまで厳島神社にお祀りしてあったので、厳島神社と江島神社の共通点とも言えそうです。

日本三大弁財天とは、以下の3つになります

大願寺の厳島弁財天

江島神社の江ノ島弁財天

宝厳寺の竹生島弁財天

弁財天とは七福神の中で唯一の女性の神様で音楽・芸能・財福の神様。

元々はインドの女神で水に関わる神様ですが、日本に伝来して弁財天として財運アップの神様として広く信仰されるように。

6世紀に伝来した仏教と日本の神道とが影響し合って2つの宗教が融合し厳島神社の市杵島姫命と弁財天が習合。

どちらも有名な美女です。

1868年、明治の「神仏分離令」で神様である市杵島姫命は厳島神社、厳島弁財天は大願寺にお祀りという事でわかれています。

大願寺では年に一度、6月17日に御開帳で厳島弁財天を拝見する事が出来ますよ。

神奈川県藤沢市江の島にある江島神社には、厳島神社と同じく宗像三女神と呼ばれる三女神が祀られています。

辺津宮・中津宮・奥津宮があり、この三社からなる江島神社は、海の神様、海の守護神を祀っていますが弁財天としても信仰されていて金運や芸能の神様として有名です。

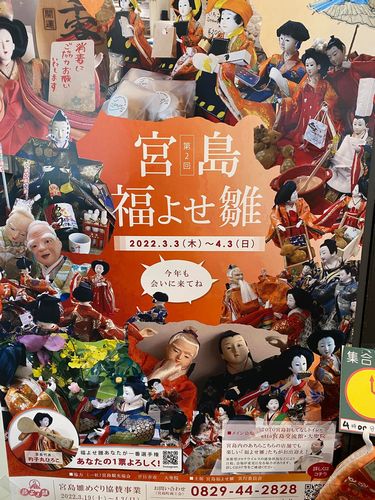

江島神社には2018年7月に行った事があるので御朱印など少し画像を掲載してみますね。

階段を少し登って鳥居をくぐり、もう少し登ります。

■江島神社・朱の鳥居■

まず辺津宮があります。

琵琶の形をした辺津宮の案内板など弁天様を連想させますね。

■江島神社・辺津宮■

辺津宮の境内には八角のお堂・奉安殿があり、 日本三大弁財天のひとつとして有名な八臂弁財天(はっぴべんざいてん・国指定重要文化財)と裸弁財天・妙音弁財天(みょうおんべんざいてん ・市指定重要文化財)が祀られています。

■辺津宮境内の奉安殿■

■江島神社・中津宮■

中津宮を経て一番奥にあるのが奥津宮です。

■江島神社・奥津宮■

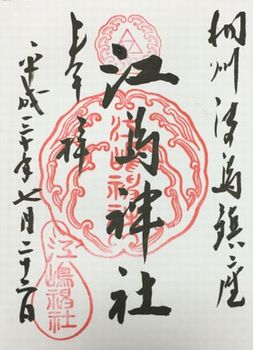

江ノ島弁財天と江島神社の両方の御朱印をいただきました。

「弁財天」と書かれている左横に「江島神社」と書かれています。

・御朱印.jpg)

■江ノ島弁財天・御朱印■

厳島神社の方は、大願寺としっかりわかれている感じですが、江島神社の方は敷地内に祀ってあり、あまりわかれている感じは無いかもしれませんね。

■江島神社・御朱印■

宮島 大願寺の御朱印をお参りした後でいただく

.jpg)

■大願寺・御朱印(2016年11月13日)

「お参りした後で」と書いたのは理由があります。

御朱印を参拝する前にいただこうとしていた人が大願寺の人に注意されているのを見かけました。

御朱印をいただくときのマナーになるので気をつけて下さいね。

御朱印の起源は、寺社へ写経を納めた時の受付印だったそうですよ。

それが徐々に参拝した証のようになっていったそうなので、参拝した後でないとおかしいですよね。

御朱印を集める事だけして、お参りをしていない人も出てきそうです。

切手集めなどの趣味とは違います。

宮島の大願寺で御朱印をいただく時には、きちんとお参りをした後で御朱印をいただいて下さいね。

大願寺の火渡り式 山伏の格好で法螺貝など

大願寺では年に一度、11月3日に護摩堂の前で火渡り式があります。

■火渡り式・2024年11月3日■

大願寺と私が住んでいた家は近かったのですが、今まで近所すぎて見たことがありませんでした。

設置されている看板には

「厳島大佛不動明王大祭 紫燈大護摩祈願法要 火渡り儀式」

日時は11月3日午後1時からだったので、偶然ちょうど良い時間帯に大願寺に到着したようです。

12時半位に大願寺に到着したので、約30分ほど近所で食事。

お腹を満たした後で1時位に大願寺に行ってみるとまだのようで少し遅れて開始。

■護摩堂■

秋晴れで天気もよく11月だけど暑いくらいの気温の中でスタートです。

幟が立っていて、お祭りって感じです。

設置してあった宮島観光協会のテントでは護摩木が用意されていて、それぞれの願い事。

山門そばで、まずは宮島太鼓のメンバー達が火渡り式の前に演奏。

■宮島太鼓■

その後、お坊さん達が本堂からゾロゾロと歩いて護摩堂の前に集合。

■大願寺・火渡り儀式に向かうお坊さん達■

祭壇のところにはお供え物があり、その前に段々に切った檀木など用意されています。

上空を今どきのドローンが飛んでいたけど、少し「きゃー」という声が聞こえたと思ったら幟にぶつかって落ちたらしい感じで小さなアクシデント。

■ドローンと観客達・2024年11月■

誰のドローン?お寺の人が撮影?撮影は失敗?・・・と思いながらも行事は進みます。

山伏(やまぶし)のような格好で法螺貝を吹いたりするお坊さん達が歩く姿を外国人の観光客が動画を撮っていました。

お坊さんが東西南北に矢を放ったりのパフォーマンスもありで大願寺の火渡り式は外国人観光客の方達にきっと思い出の一つになった事でしょうね。

私も、たまたまですが大願寺の火渡り式を始めて見ることが出来ました。

2024年の宮島・大願寺の火渡り式は天気も良くて良い一日でした。

.jpg)

-1.jpg)